今回は、飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「傷害慰謝料」についての解説です。

交通事故によって、怪我を負い、その怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされてしまった場合、その怪我や入通院による精神的苦痛は、傷害慰謝料という形で、加害者に対して、損害賠償請求を行います。

この傷害慰謝料の算定については、実務では、赤い本に記載されてある入通院慰謝料表(通称別表)を基準に、治療期間に応じて金額を算出します。

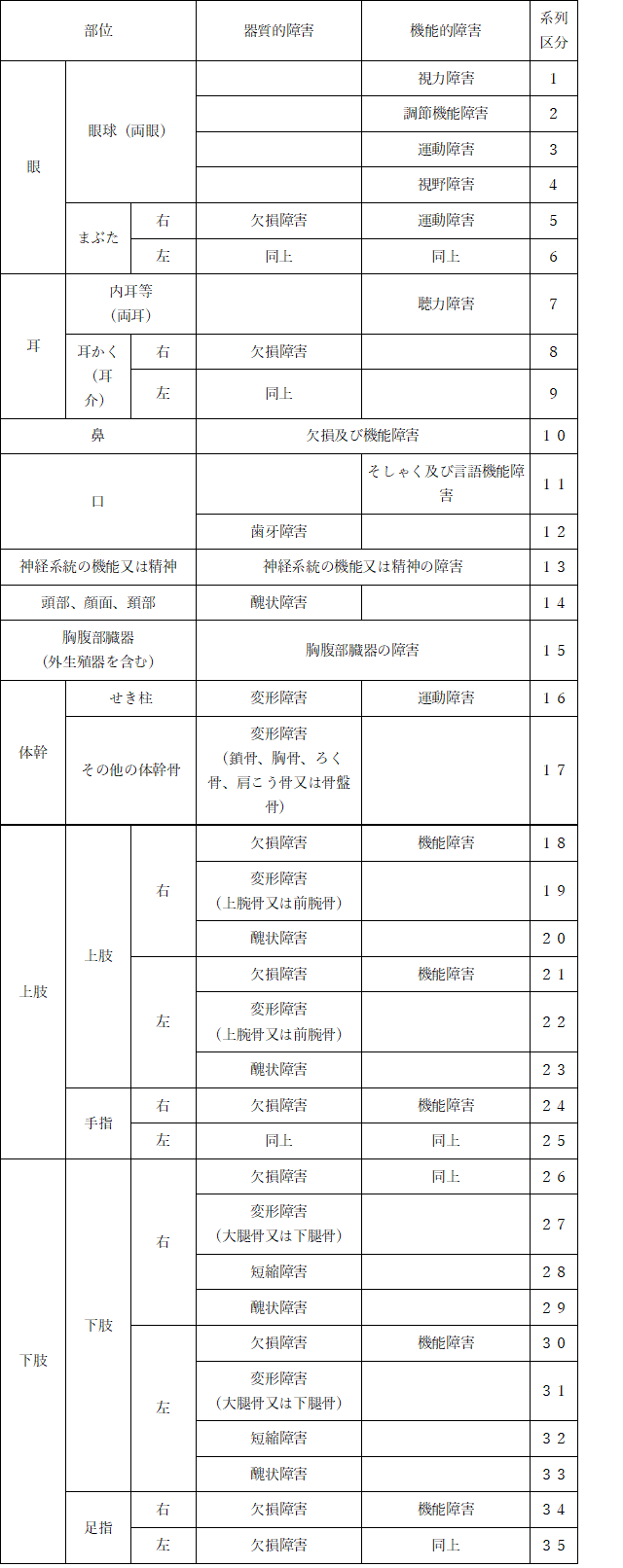

この別表は、慰謝料の目安表であり、別表Ⅰと別表Ⅱの2種類あります。そして、怪我の程度によって、表を使い分けます。

なお、別表Ⅱよりも別表Ⅰで算定した方が、傷害慰謝料の金額は高くなります。

ですので、傷害慰謝料の算定では、別表Ⅰと別表Ⅱのどちらを使うか、治療期間はどの様に算定するのかが問題となることが特に多いです。

【表の使い分け】

赤い本によると、『傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する。』『むち打ち症で他覚所見がない場合等は入院期間を基礎として別表Ⅱを使用する。』と、原則として別表Ⅰを使用し、例外として別表Ⅱを使用するとしています。

そして、『「等」とは軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を意味する。』としています。

ですので、大事故でない場合によく生じるむち打ちや軽い打撲の場合には、別表Ⅱを使用することになります。

【治療期間について】

先ほどの説明の通り、別表Ⅰと別表Ⅱのいずれも、慰謝料の算定の基礎となる治療期間については、「入通院期間」としています。

なお、入通院期間とは、治療を開始した日から治癒した日または症状固定日(症状固定については、過去ブログを参照してください。)になります。

ですが、症状、治療内容、通院頻度は、個別事情であり、場合によっては治療が長引くこともあります。そのため、治療状況によっては、入通院期間すべてが、慰謝料の算定の基礎となるのか問題となります。

この点、赤い本によれば、別表Ⅰについては、『通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえて実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある』としています。また、別表Ⅱについては、『通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。』としています。

ここで気を付けていただきたいことは、実通院日数の3倍または3.5倍の期間を対象とするのは、あくまで例外であって、原則は入通院期間であることです。

そして、「長期」とされる期間の目安については、青い本が『通院が長期化し、1年以上にわたりかつ通院頻度が極めて低く1か月に2~3回程度の割合にも達しない場合…前記基準表をそのまま機械的に適用できない。』と記載していることからすれば、1年が目安になると思われます。

ですので、傷害慰謝料の算定おいては、多くの場合、実通院日数の3倍または3.5倍ではなく、入通院期間を用いて、金額を算定することになると思われます。